Die Energiewende zeichnet sich zunehmend durch intelligente Kombination von diversen, dezentral genutzten Wärme- oder Stromerzeugungsanlagen aus. Hierzu gehört auch die Tiefengeothermie.

Wärme und Strom der Zukunft

Wärmezielscheibe – ein Leitfaden für Kommunen

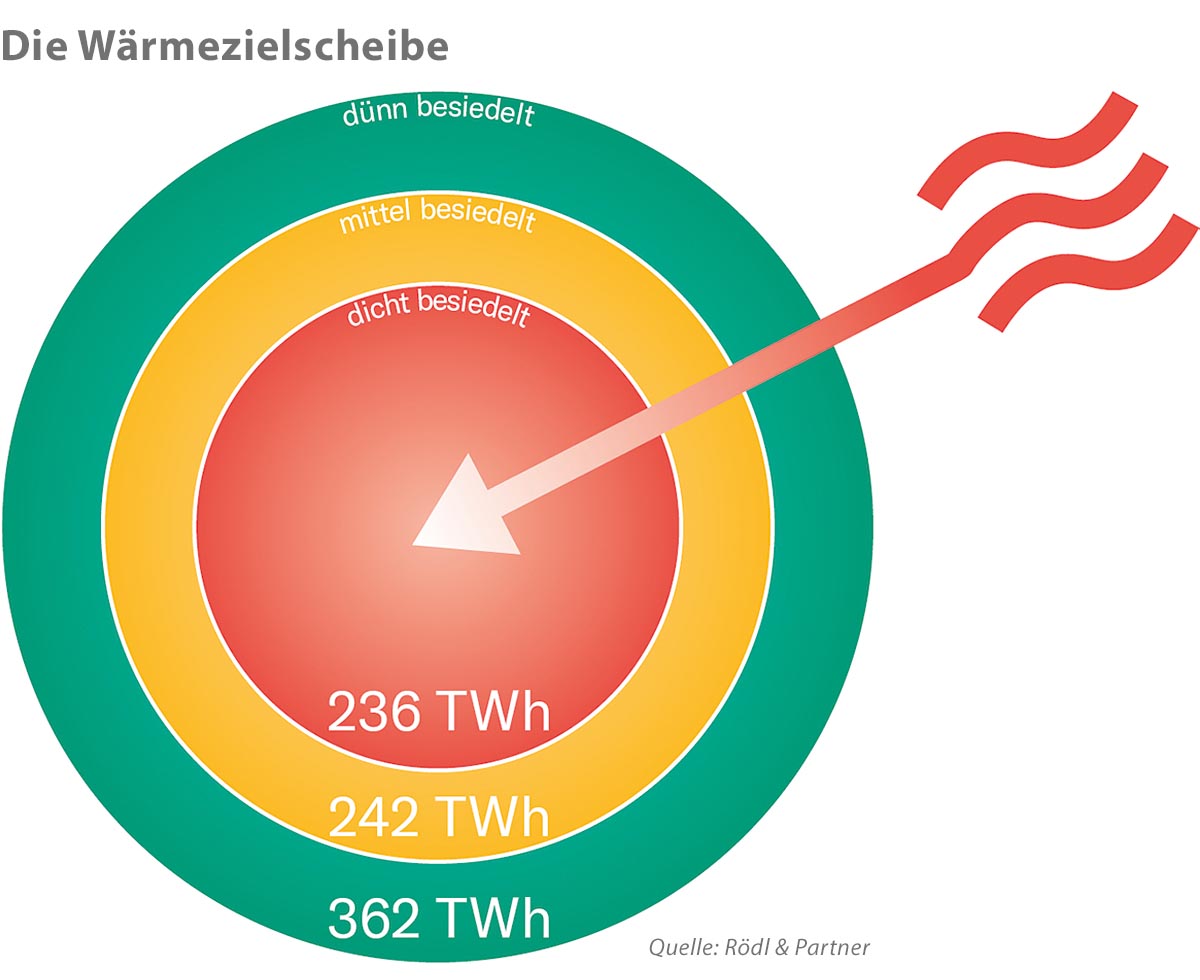

Für eine zukunftsfähige Wärme- und Stromversorgung auf kommunaler Ebene ist die Anpassung an lokale und strukturelle Eigenschaften entscheidend. Als Leitfaden für einen innovativen Transformationsprozess dient die Wärmezielscheibe.

Entgegen des aus der Mode kommenden „One-fits-all“-Ansatzes stellt die Wärmezielscheibe Werkzeuge zur Verfügung, um lokale und wärmespezifische Versorgungslösungen zu entwickeln. Die dargestellte Methodik ermöglicht eine Einteilung des Wärmemarktes und eröffnet Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Versorgung und Politik die Möglichkeit, effiziente Handlungs- und Priorisierungsstrategien zu entwickeln und letztendlich ökonomische Potenziale zu verwirklichen. Die Möglichkeiten der Stromgewinnung aus Photovoltaik ergänzen die Chancen der Kommunen im Strombereich.

Bedeutung und Einteilung des Wärmemarktes

Die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels stehen im Mittelpunkt medialer Berichterstattung. Es besteht die akute Gefahr, dass die Klimaziele für 2030 und 2050 nicht erreicht werden und Kompensationszahlungen im zweistelligen Milliardenbereich anfallen. Der Wärmemarkt gilt als der größte der drei Verbrauchssektoren. Selbst vor dem Hintergrund des steigenden Sanierungs- und hohen Wärmedämmstandards bleibt die Dekarbonisierung des Wärmemarktes ein bedeutender Hebel in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft.

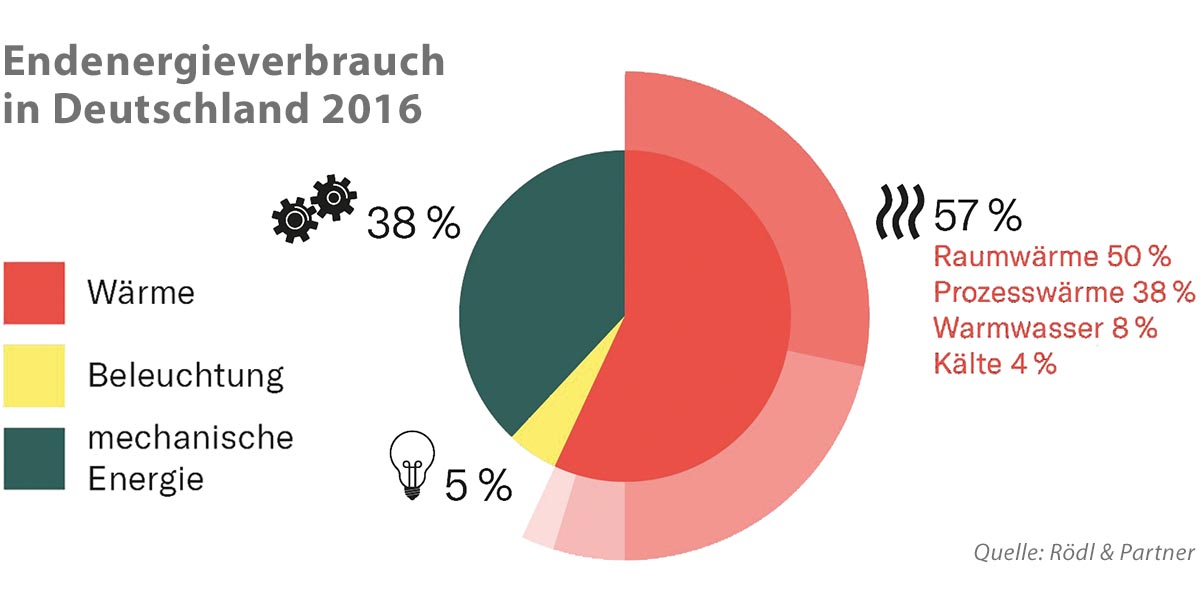

Der Endenergieverbrauch in Deutschland belief sich 2016 – je nach Sektor – auf 2.542 TWh. Mehr als die Hälfte davon (57 %) wurde für die Erzeugung von Wärme genutzt, die zu unterschiedlichen Anteilen als Raumwärme (50%), Prozesswärme (38%), Warmwasser (8%) und Kälte (4%) benötigt wurde. Mehr als ein Drittel (38 %) der Energie wurde mechanisch verwendet und nur 5 % für Beleuchtungen.

Obwohl der Wärmemarkt den größten Energieverbrauch verursacht, ist er in der politischen Landschaft noch nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Das Konzeptpapier „Die Wärmezielscheibe – Wärmewende erfolgreich gestalten“ präsentiert Werkzeuge, die es erlauben, lokale Gegebenheiten in die Planung der Wärmeversorgung von morgen einzubeziehen. Zentral ist die Einführung des wärmespezifischen Urbanitätsgrads. Der Urbanitätsgrad entwickelt sich aus der Wärmedichte, also der Wärmenachfrage pro Fläche, und dem Siedlungstyp.

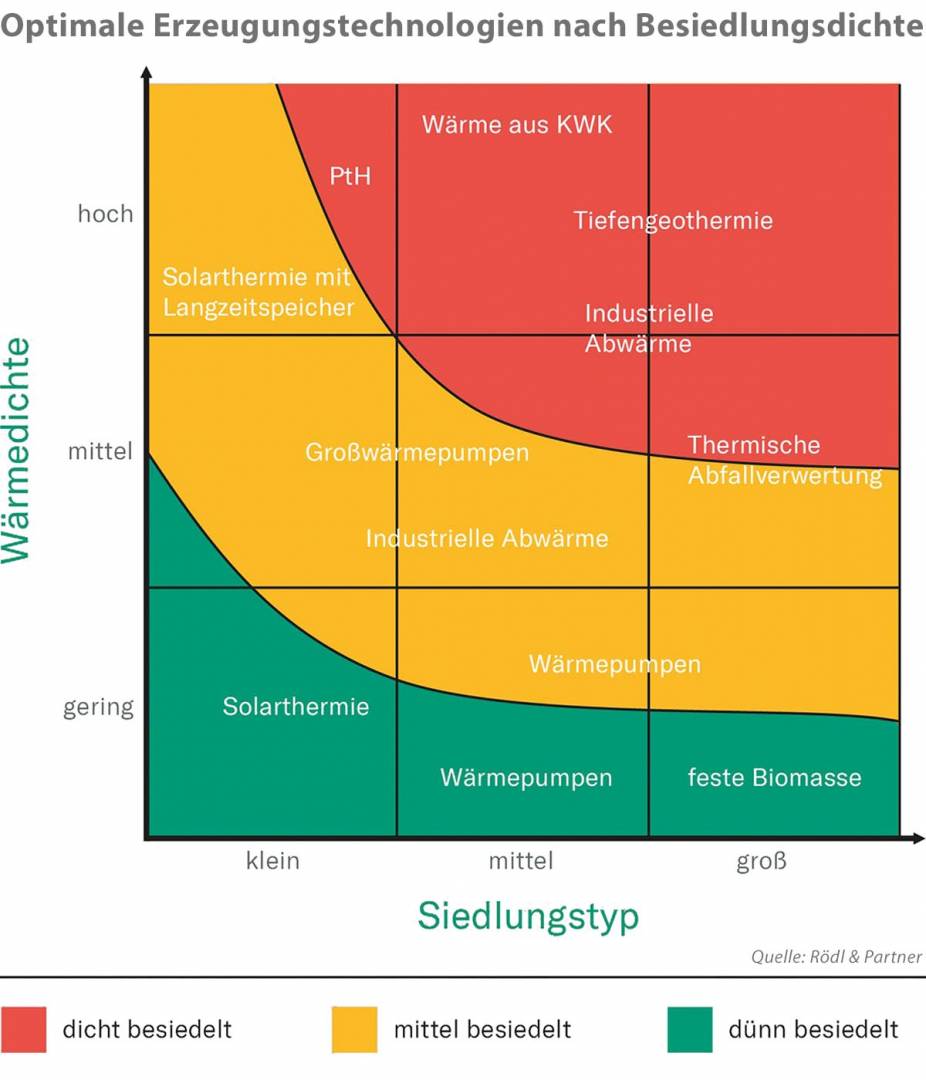

Je nach Urbanitätsgrad stehen verschiedene optimale Versorgungstechnologien zur Verfügung:

– In dicht und mittel besiedelten Gebieten ist der Ausbau der Fernwärme-Infrastruktur in den Fokus zu stellen, da so die Volatilität erneuerbarer Energieerzeuger abgefedert und Skaleneffekte genutzt werden können.

– In dicht besiedelten Gebieten bietet sich dazu Tiefengeothermie, die Ausnutzung vorhandener Wärmequellen aus industrieller Produktion oder die thermische Verwertung von Reststoffen an.

– Mittel besiedelte Gebiete weisen eine geringere Wärmedichte auf. Charakteristisch sind Ein- bis Zweifamilienhäuser mit Gärten, Stadtausläufer und kleinere Mehrfamilienhäuser. Neben den bereits angesprochenen Technologien sind hier Wärmepumpen und solarthermische Anlagen möglich, je nach Verfügbarkeit der benötigten Fläche. Auch diese Erzeugungstechnologien sind aufgrund der Puffer- und Skaleneffekte vorzugsweise in Wärmenetze zu integrieren.

– In dünn besiedelten Gebieten ist eine objektbezogene Versorgung mit nachhaltigen Einzeltechnologien zu empfehlen. Es eigenen sich Wärmepumpen in Kombination mit Aufdach-Solaranlagen, Solarthermie oder Holzöfen.

Die Grafik zeigt die optimalen Erzeugungstechnologien in den verschiedenen wärmespezifischen Urbanitätsgraden. Dabei zeigt sich, dass beispielsweise industrielle Abwärme von Wärmelieferanten in mittel bis dicht besiedelten Gebieten optimal genutzt werden kann.

Technologieauswahl und Priorisierung

Die Einteilung des Wärmemarktes nach lokalen und strukturellen Merkmalen eröffnet die Möglichkeit, spezifische Versorgungslösungen zu entwickeln und Technologien einzusetzen, die auf das jeweilige Einsatzgebiet optimiert sind. Indem die wärmespezifischen Urbanitätsgrade, illustriert durch Kreisscheiben, zu einer Zielscheibe zusammengeführt werden, kann die Priorisierung festgelegt werden. Das Ziel sollte immer die Mitte und damit die Transformation der dicht besiedelten Gebiete sein, ohne die anderen Bereiche zu vernachlässigen.

Lokale Versorger sind der Motor der kommunalen Dekarbonisierung und verantwortlich für die erfolgreiche und zeitkritische Transformation der Versorgung in ein nachhaltiges System.

PV-Nutzung im kommunalen Umfeld

Derzeit stellt Photovoltaik die günstigste Möglichkeit zur nachhaltigen dezentralen Stromerzeugung im direktem urbanen Umfeld dar. Die aktuelle Privilegierung der Eigenstromversorgung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz macht PV-Anlagen mit Fokus auf Eigenstromversorgung hoch rentabel. In Verbindung mit der Wärmezielscheibe zeigen sich viele Einsatzmöglichkeiten. Einzelne der effizienten Wärmetechnologien, wie Power-to-Heat, Wärmepumpen und die Tiefengeothermie, benötigen Strom im Betrieb. Sowohl aus Wirtschaftlichkeits- als auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist hier eine Kombination mit einer PV-Anlage sinnvoll.

Neben dem eben erwähnten Modell, welches hauptsächlich durch die Eigenversorgung attraktiv ist, lassen sich speziell von Kommunen auch Potentiale durch Freiflächenanlagen erschließen. Aktuell gelten in dem 110-Meter-Streifen entlang von Autobahnen und Schienenwegen sowie auf Konversionsflächen noch feste Einspeisevergütungen, die ohne Ausschreibung erlangt werden.

Durch die immer weiter sinkenden PV-Stromgestehungskosten und Vergütungssätze wird die Errichtung von PV-Anlagen und der Vertrieb des erzeugten Stroms eine immer relevantere Option.

Die Energiewende zeichnet sich zunehmend durch intelligente Kombination von diversen, dezentral genutzten Wärme- oder Stromerzeugungsanlagen aus. Die Synergiepotenziale sind enorm und somit werden zunehmend auch Wärmeprojekte erneuerbare Stromerzeugungsanlagen integrieren. Zur Unterstützung des Transformationsprozesses bietet Rödl & Partner ein kostenloses Wärmenetzwerk an. In einem konstruktiven und webbasiertem Umfeld werden zu verschiedenen Themen Gastvorträge gehört, Erfahrungen ausgetauscht und Diskussionen begleitet. Dieser Informationsaustausch soll zur erfolgreichen Gestaltung eines dekarbonisierten Wärmemarktes 2050 beitragen.

Weitere Informationen:

Ansprechpartner für Fragen:

Rödl & Partner – Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH

Niederlassung München: Denninger Straße 84, 81925 München

Benjamin Richter: Tel.: +49 89 928780 350, benjamin.richter@roedl.com

Die Wärmezielscheibe zeigt die Verteilung des Wärmeverbrauchs in Deutschland und offenbart die notwendige Priorisierung der dicht besiedelten Gebiete (roter Bereich im Zentrum der Scheibe).