Tokio ist die größte und bevölkerungsreichste Metropole der Welt. Dicht an dicht leben hier etwa 38 Millionen Menschen.

Die Städte der Zukunft

Die Herausforderung: Kommunen müssen ökologischer und altersgerechter werden

Mit all ihren Gebäuden verschiedener Epochen ist die Stadt ein Ausdruck von Geschichte. Als älteste archäologisch belegte Stadt der Welt gilt Jericho in Palästina, die um etwa 8000 vor Christi Geburt entstanden ist. Die ersten Städte in Deutschland waren frühere Römerstädte wie Trier, Straßburg oder Köln. Später entwickelten sich aus den „Großburgen“ die sogenannten „Burg-Städte“ wie Augsburg oder Regensburg. Zwischen 1100 und 1350 entstand im europäischen Raum eine vielfach gegliederte Stadtlandschaft, die bis heute die europäische Siedlungsstruktur prägt.

Im 19. Jahrhundert trieb die Industrialisierung die rasante Entwicklung der deutschen Städte voran. Lebten um das Jahr 1800 etwa 25 Prozent der deutschen Bevölkerung in den Städten, sind es zwei Jahrhunderte später bereits knapp 75 Prozent. Das schnelle Wachstum der großen Ballungsräume im 20. Jahrhundert verursachte dramatische Umweltprobleme: die permanente Flächenversiegelung, das hohe Verkehrsaufkommen, die starke Luft- und Wasserverschmutzung sowie die Probleme mit der Abfallentsorgung. Die Urbanisierung hat die globale Umwelt und damit auch die Lebensgrundlage des Menschen stark verändert.

Heute sind es vor allem Städte, die zum Klimawandel geführt haben und jetzt dessen unvermeidbare Folgen bewältigen müssen.

Es klingt erstaunlich, aber flächenmäßig bedecken Städte lediglich zwei Prozent der Erdoberfläche. Dabei verbrauchen sie 75 Prozent der weltweit benötigten Energie und produzieren 80 Prozent aller Treibhausgase! So kann es sicher nicht weitergehen. Städte müssen ökologischer werden. Zumal sie auch heute die Menschen locken. Grund dafür ist eine gute Infrastruktur, steigende Lebensqualität, attraktive Arbeitsplätze und alternative Mobilitätskonzepte sowie vielfältige Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote.

Jericho, geschichtsträchtiges, palästinensisches Autonomiegebiet am Westufer des Jordan, soll die offenbar älteste kontinuierlich bewohnte Stadt der Welt sein – auch wenn diese Annahme als etwas umstritten gilt: Archäologen haben Überreste von mehr als 20 aufeinanderfolgenden Siedlungen gefunden, die erste stammt aus 9000 vor Christus. Mit 250 Metern unter dem Meeresspiegel ist Jericho übrigens auch die tiefstgelegene Stadt der Welt.

Die Zeiten, bei denen ganze Stadtteile blitzschnell aus dem Boden gestampft wurden, sind aber zumindest in Deutschland vorbei. Aufgrund des hohen Urbanisierungsgrades ist das Flächenwachstum in den deutschen Städten minimal. Heute müssen die Stadtplaner eine neue Strategie entwickeln, die keine Expansion nach außen, sondern die Erneuerung von innen voraussetzt. Ziel ist eine umfassende Modernisierung und rationale Optimierung der bestehenden Infrastruktur, die den Stadtbewohnern eine bessere und altersgerechte Lebensqualität bieten kann.

Wenn wir an die Stadt als Lebensraum denken, dann fallen uns Orte ein wie Shopping-Center, Wohnsiedlungen, Parkanlagen oder Büroviertel. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation zeigt, dass für die Stadt der Zukunft vier neue Trends wichtig sein werden: Wissensarbeit, Mischnutzung von Gebäuden und Flächen, Mobilität und urbane Knotenpunkte sowie Quartiere. Die Stadt der Zukunft wird aus den gemischt genutzten und gut angebundenen Quartieren für die Wissensarbeiter bestehen.

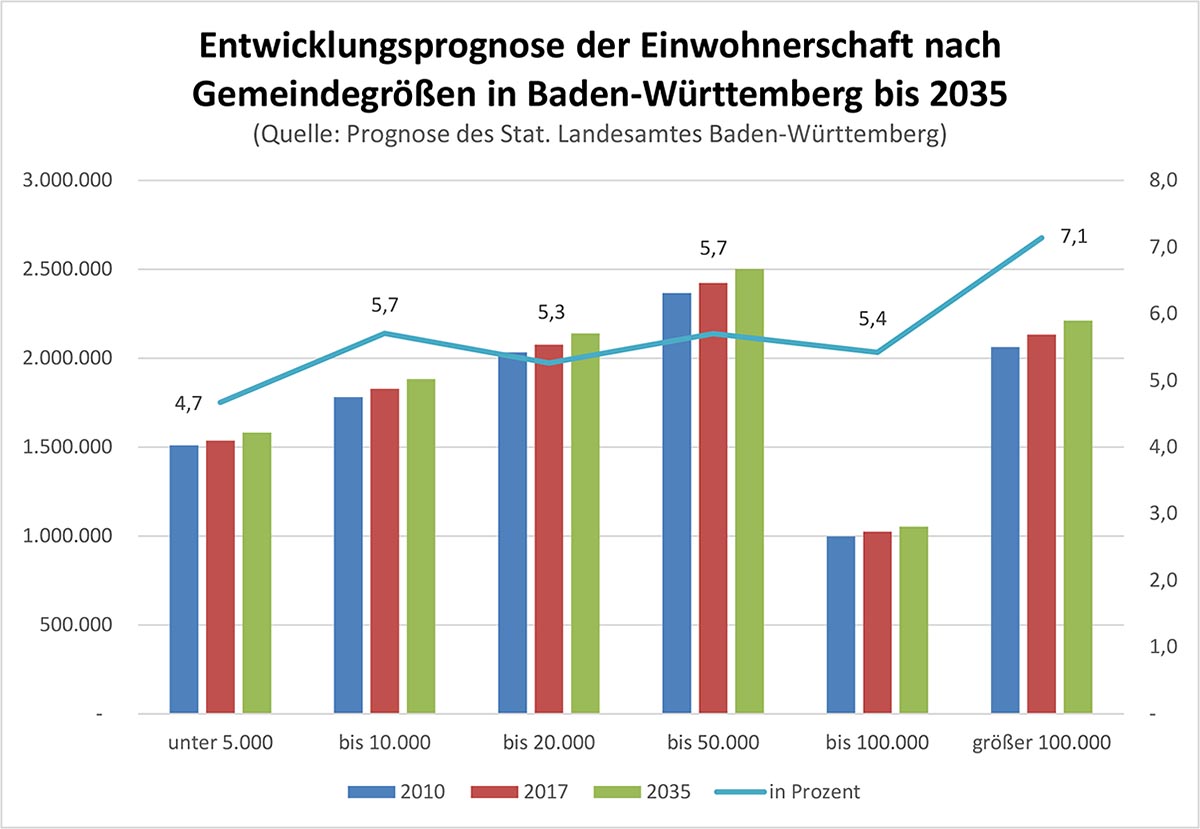

Und noch ein Moment kommt hinzu: Die Städte der Zukunft werden besondere Rücksicht auf die Belange und Bedürfnisse älterer Menschen nehmen müssen, denn die Bundesrepublik Deutschland ist nach Japan das zweitälteste Land der Welt.

Wir haben bereits jetzt einen dringenden Bedarf an altersgerechten Wohnungskonzepten. Es muss modernisiert und auch altersgerecht neu gebaut werden. So braucht allein das Land Baden-Württemberg bis 2040 486.000 barrierefreie Wohnungen, um den Bedarf zu decken. Es wird aber im Grunde um die Hälfte zu wenig gebaut und das, was gebaut wird, entspricht oftmals nicht dem Bedarf der Zukunft. Die Städte der Zukunft sollen sich auf die Alten einstellen. Vor allem sollen die Grundrisse so gestaltet werden, dass eine altersunabhängige Nutzung der Wohnungen möglich wird. Außerdem wäre es gut, wenn die Barrierefreiheit in der Bauordnung noch stärker berücksichtigt würde. Dies würde nicht nur den körperlich eingeschränkten Menschen, sondern zum Beispiel auch Fahrradfahrern oder Eltern mit Kinderwagen zugute kommen.

Stadtansicht von München mit Frauenkirche: In der Mercer-Studie werden jährlich die Städte mit der höchsten Lebensqualität ausgezeichnet. Hierbei werden die Beurteilungen von ins Ausland entsandten Mitarbeitern herangezogen. München teilte sich 2019 den dritten Platz zusammen mit Auckland (Neuseeland). Sieger war zum zehnten Mal in Folge Wien, gefolgt von Zürich (zweiter Platz). Unter die Top Ten kamen auch Düsseldorf (Platz sechs) und Frankfurt am Main (Platz sieben).

Zurzeit wohnen 90 Prozent der älteren Menschen in ihren herkömmlichen Wohnungen. Aber auch für diese Menschen gibt es alternative Wohnmöglichkeiten wie Mehrgenerationenhäuser, Wohn- oder Interessenwohngemeinschaften. Allerdings müssen die Wohngemeinschaften vernetzt und in Wohnquartiere integriert werden. Schließlich brauchen auch die älteren Menschen soziale Netzwerke und soziale Kontakte. Auch sie wollen sich einbringen und sich engagieren. Eine Forsa-Umfrage zu den Babyboomern im Auftrag der Körber-Stiftung zeigt, dass viele der heute 50- bis 75-Jährigen noch einiges anbieten wollen: ihr Fachwissen etwa, ihre Menschenkenntnis und ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen. Fast 70 Prozent der Befragten können sich vorstellen, länger zu arbeiten, über 40 Prozent wollen sich engagieren oder tun es ohnehin schon.

Am Schluss muss man anerkennen, dass die Forschung die wichtigsten Trends in der modernen Stadtentwicklung sicher erkennen, aber mit absoluter Sicherheit doch nicht sagen kann, wie die Städte der Zukunft in Wirklichkeit aussehen würden. Denn jede Zeit schafft sich ihre Stadt.

Thaddäus Kunzmann, Demografiebeauftragter des Landes Baden-Württemberg

Wien – Blick vom Stephansdom: Experten des „Economist“ sehen das etwas anders. Zwar ist auch in deren Studie Wien auf den ersten Platz gekommen, aber hier hat es keine einzige deutsche Stadt unter die Top Ten geschafft, aber mehrere zumindest unter die Top 30.

Weitere Informationen:

https://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/portal

https://www.mercer.de/newsroom/quality-of-living-2019.html

http://www.eiu.com/topic/liveability